jardinerie poétique

Articles les plus récents

-

F.U.L.S. (Fonds Ultramarin Lucien Suel)

10 avril, par LM -

Revue géopoétique internationale

21 mars, par LMà paraître

-

Robinson Jeffers

14 mars, par LMun poème

-

L’expérience poétique de la terre (1996-2024)

8 mars, par LMpublications de Laurent Margantin

-

Gary Snyder

4 mars, par LMun poème

-

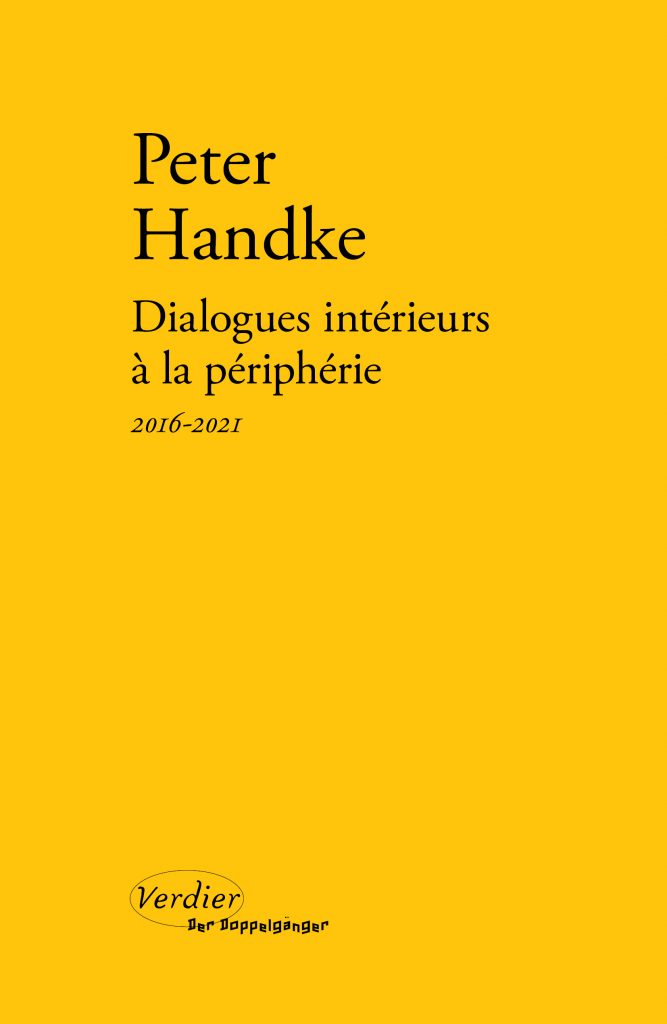

Peter Handke

1er mars, par LMà paraître en mai 2024

-

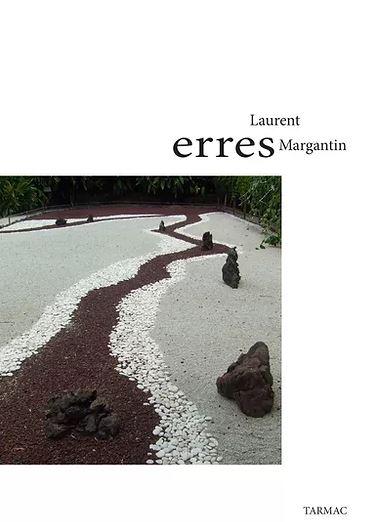

Erres

11 janvier, par LMPoèmes de Laurent Margantin

-

Le grand rivage de Kenneth White

11 janvier, par LM # géopoétique - Kenneth White - Laurent Margantinhommage au poète franco-écossais

-

Kenneth White et la géopoétique

10 janvier, par LMouvrage collectif dirigé par Laurent Margantin

-

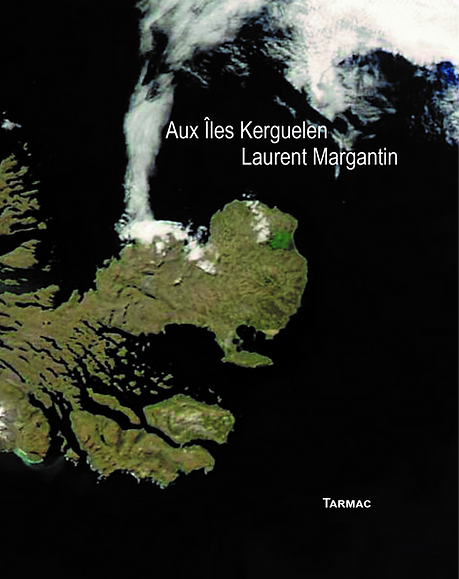

Aux îles Kerguelen

9 janvier, par LMrécit de Laurent Margantin aux éditions Tarmac